歯の構造とむし歯の深さ

虫歯の治療

歯の構造とむし歯の深さ

エナメル質内のむし歯

歯の最表層を構成する部分がエナメル質です。人体で最も硬い組織で、かみ合せの力や温度変化、細菌から歯の神経を守る役割があります。大部分がリン酸カルシウムという無機質の結晶でできています。神経構造はないためエナメル質がむし歯になっても痛みを感じることはありません。また、エナメル質にとどまるむし歯はごく初期のため、進行がみられない場合は治療しないこともあります。

象牙質内のむし歯

エナメル質の内側にある歯の主体といえる組織です。エナメル質よりもやわらかく、やや弾性があります。象牙質には象牙細管とよばれる管が走行しており、温度変化やむし歯による刺激を神経に伝える役割があります。そのため、むし歯が象牙質に達すると痛みやしみることがあります。象牙質ではむし歯は進行していくため、ほとんどのケースで治療をおこないます。

歯髄に達するむし歯

歯の中には血管や神経が走っています。「歯の神経をとってしまえばむし歯になっても痛みがでない」と考える患者様も少なくないですが、神経をとると歯は非常にもろくなり、将来的に抜けてしまう危険性が高まります。そのため当医院では、できる限り神経をとらない治療をこころがけています。ただしむし歯が完全に歯髄に達してしまった場合は、神経をとり根の内部を掃除する必要があります。神経まで達した大きなむし歯です。

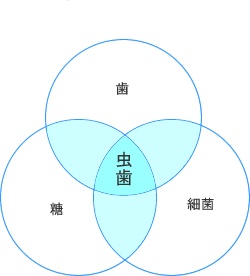

むし歯の原因は3つある!

むし歯がどういう機序でできるかご存知ですか?

「砂糖を食べるとむし歯菌がふえて歯が溶かされる」こんなイメージを持っている患者様が多いようです。しかし実際には、むし歯の菌が直接、歯を攻撃してとかすわけではありません。

歯の表面のプラーク(たべかす)には多くの細菌が存在しています。プラーク1mgに1億匹とも言われます。その細菌は飲食物中の糖分を分解して酸を作り出しています。この酸によって歯が溶けていく病気がむし歯です。ちなみに人の唾液は、酸を緩衝して中性に近づける役割がありますが、頻繁に糖分をとっていると唾液の緩衝作用が間に合わず、酸によって歯が溶けていきます。つまりむし歯は①糖②細菌③歯や唾液の質、この三つが複雑に絡み合ってできるものです。この三要素が重なり合う時間が長ければ長いほどむし歯のリスクは高まります。

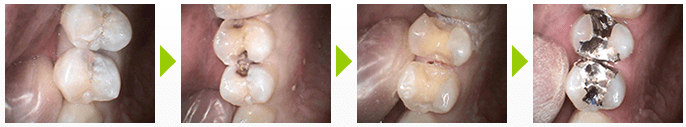

実際の虫歯治療をみてみよう

レジン充填

虫歯を削ったあとの穴に、光で固まるプラスチック樹脂をつめて治す治療法です。

基本的に1回で治療が終わり、白いプラスチック素材のためきれいです。材料的な強度が弱いため適用範囲が限られます。また、変色や劣化しやすい素材ですので数年で詰め替えが必要になります。

インレー修復

虫歯を削ったあと型取りをして、模型上で歯科技工士がつめものを作製する治療法です。

強度が十分で適用範囲が広いです。また、模型上でつめものを作製するため複雑な虫歯の形態にもあわせられます。治療回数が2〜3回かかります。また、保険の範囲では金属になるので治療痕が目立ちます。

パッと見るとむし歯はないですが実は歯と歯の間がむし歯です。削ってみると実際むし歯があります。全部むし歯を削ると比較的大きな穴になります。この場合、レジンでは強度が不十分ですので型どりをして詰め物を作ります。出来上がった詰め物です。これを装着して歯の一部として機能させていきます。

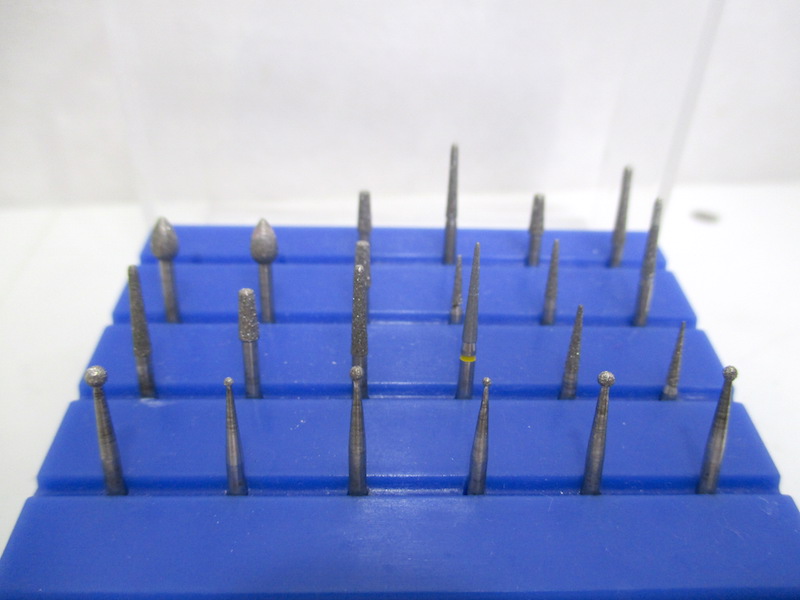

むし歯を削る器具を使い分けています

手用エキスカ

一見すると金属製の耳かきのような器具です。先端がシャープに研磨されていて、むし歯をこすりとることができます。硬いエナメル質や丈夫で健康な歯は削ることができないのですが、むし歯で溶かされた柔らかい部分ならとることができます。削れる量は少ないので、深いむし歯やなるべく刺激を与えずにむし歯をとる際に補助的に用いることが多いです。

エアタービン

むし歯治療の際に最も使用頻度の高い治療器具です。歯の表面のエナメル質(非常に硬い組織)や金属のつめものなどを削るのに適しています。先端にダイヤモンド製のバーを取り付け、空気の力で高速回転させて削ります。なんと一分間に40万回転のスピードです。キーンという高い音と水がでるのが特徴です。先端にとりつけるバーの種類も豊富で、むし歯の位置、大きさによって使い分けています。

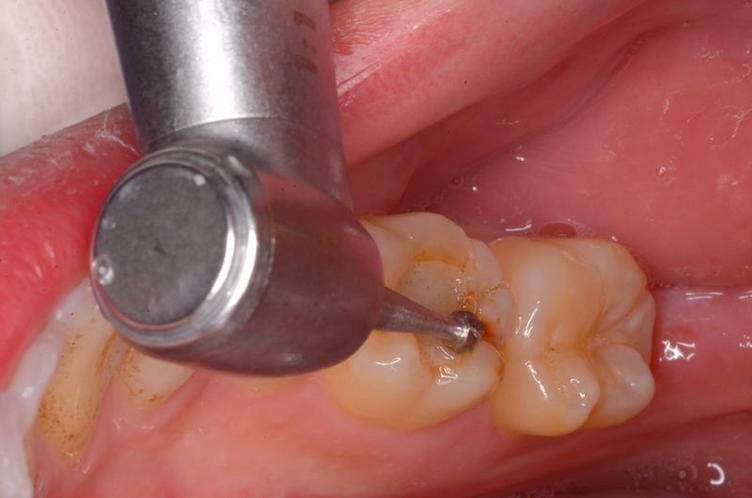

マイクロモーター

電気モーターの回転力で歯を削る治療器具です。先端に金属製のバーを取り付けて使用します。回転数がタービンの半分以下で切削能力もエアタービンに劣りますが、そのぶん歯の削りすぎをふせぐことができます。削るときにゴトゴト振動があることが特徴です。